Эвакуатор на Васильевском острове

988-22-54

НОВОСТИ

Два «БМВ» «поиграли в догонялки» на Васильевском. Досталось и «Форду»

ДТП с тремя участниками произошло сегодня на перекрестке Большого проспекта В.О. и 10-й линии, сообщает очевидец.

По его словам, там один BMW догнал другой и, вероятно, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу, где задел «каблук» Ford. В 19:50 сотрудников ГИБДД на месте еще не было, отмечает очевидец.

Очевидец: Светофор на углу Кораблестроителей и Мичманской сбила машина

О неработающем светофоре в Василеостровском районе «Водителю Петербурга» сообщает читатель.

«Сегодня рано утром автомобиль «снёс» светофор и часть ограждения на пересечении улицы Кораблестроителей и Мичманской улицы. В результате до сих пор не работают светофоры. Водители и пешеходы, будьте внимательны!!!» — пишет Ива.

| Васильевский остров |

|

Координаты: Координаты:  59°56′19″ с. ш. 30°15′22″ в. д. (G) (O) (Я) 59°56′19″ с. ш. 30°15′22″ в. д. (G) (O) (Я)

Показать географическую карту 59°56′19″ с. ш. 30°15′22″ в. д. (G) (O) (Я) (T) 59°56′19″ с. ш. 30°15′22″ в. д. (G) (O) (Я) (T) |

| Акватория |

Балтийское море |

| Страна |

Россия Россия |

| АЕ первого уровня |

Санкт-Петербург |

|

|

|

|

История

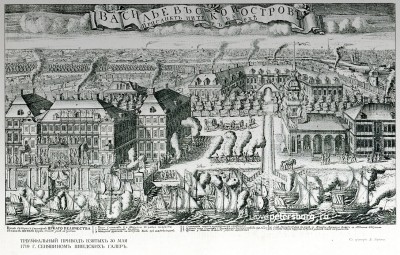

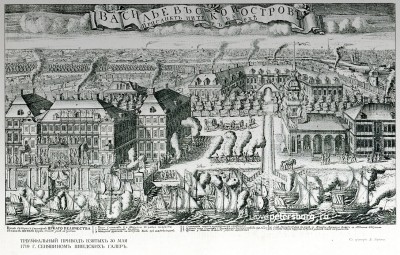

История Васильевского острова.

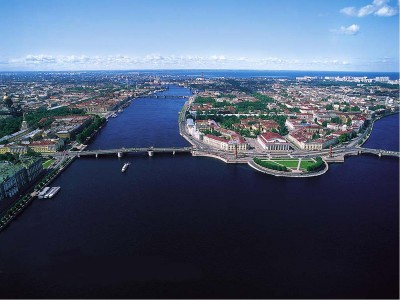

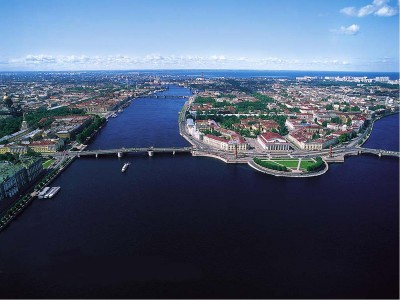

Василеостровский район включает в себя два крупных острова, разделенные небольшой речкой Смоленкой: Васильевский и остров Декабристов, а также небольшой Серный остров. Общая площадь района – 1464 га. Его границами служат реки Большая Нева с севера и Малая Нева с юга. Васильевский остров — самый крупный в Невской дельте. Его западная сторона, обращенная к Финскому заливу, является центральным звеном «морского фасада» Петербурга, а восточная оконечность — Стрелка — входит в панораму общегородского центра.

Ключевое положение между главной акваторией Невы и выходом в Финский залив предопределило его важную роль в развитии Петербурга. Освоение Васильевского острова началось за несколько столетий до возникновения северной столицы. Согласно «Переписной окладной книге по Новгороду Вотской пятины» 1500 года, на «Васильевом острове» жили рыбаки, имелись пашни. К тому времени относится и первая фиксация названия острова.

Существуют научные гипотезы, объясняющие название от имени нескольких новгородских посадников: Василия Селезня Василия Казимира, Василия Ананьина. Есть версия и о происхождении названия от имени одного из первопоселенцев острова — некоем рыбаке Василии. Поселения существовали вдоль Малой Невы, близ устья Смоленки и на правом берегу Смоленки. В ХVII веке, при шведском владычестве, остров имел также название Даммархольм — Прудовый остров. Вероятно, имелись в виду пруды, образованные на притоках Смоленки. Сам же остров принадлежал в то время шведскому военачальнику Я. Делагарди, мыза которого располагалась на Стрелке. Существовало и финское название острова: Хирвисаари — Лосиный остров. В преобразованной форме оно встречается в документах как наименование селения Гирвизария, где до 1712 года жили лоцманы. Вскоре после основания Петербурга остров вновь стали называть Васильевским. По словам историка А. Богданова, Петр I посылал приказания артиллерийской батареи Василия Корчмина, стоявшей на Стрелке, с лаконичной надписью «Василию на остров». Так что Василий Корчмин своим именем способствовал возрождению старого топонима.

С 1704 по 1714 год островом владел генерал-губернатор Санкт-Петербурга князь А. Д. Меншиков, отсюда наименование Княжеский или Меншиков. А позднее, с 1727 по 1730 год, существовало официальное название — Преображенский остров.

По административному делению С.-Петербурга с 1737 года территории Васильевского и соседнего острова Голодая входили в полицейскую Васильевскую часть. Избранный Петром I в качестве центра новой столицы, Васильевский остров получил планировку по специально составленному проекту после рассмотрения идей разных зодчих. При этом планировочной осью послужила просека, проложенная в 1710-х годах от сада Меншикова до взморья, — будущий Большой проспект. Проекты Доменико Трезини, утвержденные в 1716 и последующие годы, отразили желание Петра I создать в России регулярный город европейского типа. Прямоугольная, подчеркнуто геометрическая сеть улиц-линий и пересекающих их проспектов явилась планировочной основой для всей дальнейшей застройки центральной части острова.

Проект, утвержденный в 1718 году, предусматривал создание на юго-восточной оконечности острова – Стрелке — главной площади с комплексом административных, торговых и научных учреждений. Тогда же установили стандартную ширину улиц: 13 саженей — около 30 метров. Доработка проекта шла и в 1720-х годах. По оси нынешних Съездовской и 1-й, 6-й и 7-й, 12-й и 13-й, 18-й и 19-й, 24-й и 25-й линий намечались каналы шириной 7 саженей. Они предназначались для осушения местности, водоснабжения, водного сообщения, борьбы с пожарами. Предполагалось также, что они будут служить защитой от наводнения.

Широкий канал по трассе нынешнего Большого проспекта должен был соединить залив со Стрелкой. Сооружение водной системы каналов началось уже после смерти основателя города и шло со значительными отступлениями от первоначального проекта. Так, каналы появились на нынешней Менделеевской, 1-й и Съездовской линиях, а далее не на 6-й и 7-й линиях, а на 4-й и 5-й, 8-й и 9-й. По проспектам же их вообще не проложили. Те, что были прорыты, пришлось засыпать во второй половине XVIII века. По проспектам и всем линиям проложили дренажные канавы. Частью планировочной системы острова стали номерные наименования улиц-линий, появившиеся в 1718 году.

Термин «линия» не стала синонимом слова «улица». Оно обозначает лишь одну ее сторону, отделенную от второй каналом или дренажной канавой. Проспекты также получили названия, напрямую связанные с особенностью планировки острова, — «перспективы». Это подчеркивало их иную коммуникационную роль по сравнению с линиями. Широкий проспект стал Большой перспективой, следующий — Малой. С появлением Третьей перспективы иерархия названий выстроилась еще более четко: Большой, Средний и Малый — нынешние проспекты под теми же именами. При определенной обезличенности василеостровской топонимической системы она оказалась необычайно удобной, что и обусловило ее жизнеспособность. Сегодня, как и 280 лет назад, она позволяет легко ориентироваться в городских кварталах. А в 1989 году появилась и 28-29 линии. Характер застройки острова регламентировался Петром I.

Участки на берегу Большой Невы и набережных предполагавшихся каналов отводились самым состоятельным дворянам и монастырям с обязательством строить двухэтажные каменные дома по специально разработанному архитектором Ж.-Б. Леблоном «образцовому» проекту. Здания возводились и по другим проектам. Ряды прямых улиц-линий, застроенных каменными зданиями, должны были создавать совершенно новый облик города, отличный от старых русских городов. Таким образом были застроены 1-я и Съездовская (бывшая Кадетская линия), 6-7-я линии, 13 линия.

Дома ставились вплотную, образуя непрерывный ряд. По набережной Большой Невы застройка была иной, дома касались друг друга лишь частично, составляя «ступени», повторявшие вогнутую линию берега, что придавало ей неповторимое своеобразие. Особенностью планировки стали и узкие переулки, шириной три сажени или шесть метров, разделяющие кварталы между линиями. Их прокладка имела число утилитарное назначение, каменные дома не имели ворот, и на участки въезжали с переулков. Во второй половине ХУШ века значительная часть переулков была уничтожена, а земля присоединена ко дворам. Лучше всех сохранились Академический переулок и улица Репина, (бывший Соловьевский переулок), хотя прежде он продолжался и за Средний проспект.

Первые постройки (начало XVIII века).

В 1720–1730-х годах усиленно застраивалась Стрелка, где появились здания Двенадцати коллегий, Гостиный двор, Кунсткамера, дворец царицы Прасковьи Федоровны, дома приближенных Петра I. Сюда были переведены правительственные учреждения, Академия наук, морской торговый порт, здесь расположился академический университет. В тот же период на Васильевский остров переехала Морская академия — впоследствии Морской корпус. Меншиковскую усадьбу занял Сухопутный шляхетный корпус.

В середине XVIII века обосновалась Академия художеств, а в 1770-х годах открылось Горное училище — нынешний Горный институт. То есть еще XVIII веке во многом сложилась структура научных и учебных учреждений, которая в основном сохранилась. Первая местная церковь — православная, во имя Воскресения Христова — существовала в усадьбе Меншикова. В связи с застройкой улиц начинало быстро расти население острова. Для него построили православную церковь Святого Андрея Первозванного, в середине XVIII века — Благовещенскую, а затем целый ряд других: церкви Трех Святителей, Святой Екатерины, Смоленскую, Милующей Божией Матери, Успенскую при подворье Киево-Печерской лавры, Воскресенья Христова на Смоленском кладбище, Святой Троицы в Гавани. Население острова в первой трети ХVIII века составляли дворяне и купцы, которым по царским указам надлежало здесь вести строительство.

Одной из первых появилась «улица механиков, художников и архитекторов», прибывших из Франции специалистов и мастеровых людей, известная как Французская слобода. Она располагалась между 2-й и 3-й линиями и была снесена во второй четверти ХVIII века. Но основным населением острова стали русские. Наличие государственных, научных и учебных учреждений на острове обусловило возникновение слоя жителей из служащих Коллегий, ученых и персонала Академии наук, преподавателей Горного и обоих военных корпусов, Академии художеств, офицеров Гребного порта, чиновников Таможни. Поэтому средний уровень грамотности василеостровских семей оказался выше, чем в других частях столицы. Этому способствовали и открытые в конце XVIII века Андреевское и Благовещенское приходские училища с более сложными, чем в других частях города, программами обучения. Иностранные купцы, обосновавшиеся при морском порте и портовой бирже, и ремесленники составляли лютеранскую общину. В ней было немало лиц из Академии наук и учебных заведений. Община имела и свою кирху, для которой в конце XVIII века возвели каменное здание в начале Большого проспекта — во имя Святой Екатерины. В XIX веке возвели кирку Святого Михаила. Во второй половине XVIII века на берегах Смоленки уже существовали православное, лютеранское и армянское кладбища.

Иностранцы, в основном немцы, составляли значительную часть населения острова в ХVIII — начале ХХ века: это купцы внешнеторгового порта, ученые Академии наук, государственные чиновники и военные. Быту василеостровских немцев-ремесленников и дельцов посвятил один из своих рассказов Н. С. Лесков, назвав его «Островитяне». Помимо немцев здесь проживали также финны, шведы, а во второй половине XIX к ним присоединились поляки, евреи и представители национальностей Российской империи. Но основным население, по-прежнему, являлись русские.

Параллельно с развитием основной части острова на его западном, морском побережье складывался обособленный жилой район со своими характерными чертами. Начало ему положил Петр I, по приказу которого в 1722 году вырыли прямоугольный бассейн с каналом для выхода в Финский залив — Галерную гавань. В 1740-х годах сюда же с Адмиралтейской стороны перевели и Гребную верфь. Вблизи бассейна и по берегам Глухой речки (Шкиперский проток), находились склады, эллинги, мастерские, казармы морских служащих. Значение гавани сохранялось до начала XIX века, когда появились паровые корабли. За местностью, где расположились Гребной порт и Галерное селение, закрепилось название Галерная гавань, а затем просто Гавань. Долгое время она оставалась отделенной от основной жилой части острова большим лесистым болотом — Смоленским полем. Единственным путем сообщения был Большой проспект. Здесь сложилась своя уличная сеть с параллельной планировкой, отличавшаяся малыми размерами кварталов, участков застройки, занятых сплошь деревянными домиками. В отличие от основной части острова, гаванские улицы отходили от Большого проспекта под острым углом. Кроме того, они не были абсолютно прямыми, имели небольшие изгибы. Население Гавани XVIII века — моряки к середине XIX века, из-за утраты значения Гребного порта, изменилось: разночинцы, мещане, мелкие чиновники, бедный люд. Но для всех постоянной была угроза наводнений, повторявшихся на низменном плоском берегу даже при небольших подъемах воды.

Иным было развитие острова Голодая, отделенного от Васильевского Черной речкой (Смоленкой). Низменный и болотистый остров, несмотря на это, имел постоянное население. Домики так называемой Чухонской слободы тянулись по берегу реки Смоленки от ее истока. Планировочные работы первой трети XVIII века не коснулись Голодая. Лишь во второй половине XVIII века здесь было проложено два переулка: нынешние Уральская улица и переулок Декабристов. На острове появились бойни, склады, казармы и тюрьма. В середине XVIII века здесь открыли кладбище. О происхождении названия острова существует несколько версий. Одна из них возводит его к шведскому слову «халауа», что значит ива. В ряде трудов указывается, что название «Голодай» возникло в связи с неточным произношением фамилии английского врача Томаса Голлидэя, который владел участком земли на острове в XVIII веке. В других имя врача указывается иным — Метьюз Галлидэй. Звуковое изменение (Голодай вместо Голлидэй) явилось в результате народной этимологии — переосмысления малоизвестного слова и замены его более понятным. Существующее ныне название дано в 1920-х годах, так как предполагалось, что здесь погребены тела казненных руководителей восстания декабристов.

С центром города Васильевский остров соединял наплавной Исаакиевский мост, ведший к Исаакиевской церкви и впервые наведенный в 1727 году. В середине ХVIII века построили деревянный Тучков мост, соединивший остров с Петербургской стороной. К середине XVIII века стала явной невозможность сохранить административный центр столицы на Васильевском острове из-за его изолированности. Это привело к усилению застройки левобережной, материковой стороны и формированию там центра города. Для острова же утрата прежней роли обернулась сужением масштабов строительства. В 1767 году был утвержден план разделения его территории на городскую часть, предместье и пригород. Граница города пролегла между 12-й и 13-й линиями. Предместье охватывало остальную застроенную часть по 2-ю линию, тяготеющую к берегу Большой Невы, и Галерное селение. Большие площади остались в «выгонных землях». Однако в конце XVIII века большинство территорий вернули в городскую черту, а в 1808 году присоединили и Гавань.

Экономика и промышленность во второй половине XVIII века.

Экономическое развитие острова первоначально целиком связывалось с деятельностью морского торгового порта. Со второй половины XVIII века ощутимым становился и вес промышленности. Предприятия располагались преимущественно на берегах рек. С 1780-х годов на южной оконечности, в Чекушах, начал складываться промышленный район. На проложенной вдоль берега улице — нынешней Кожевенной линии — открывались прядильные и кожевенные фабрики. К ним от Большого проспекта проложили Косую линию, ориентированную на самое высокое строение острова – колокольню Благовещенской церкви.

Промышленное производство в ХVIII веке на Васильевском острове, помимо судостроения в Гавани, было представлено бронзовой фабрикой, часовой и чулочно-трикотажной фабриками, сахарным заводом, ремесленными мастерскими. С утратой ведущей административной роли Васильевский остров потерял, казалось, все преимущества перед другими городскими частями. Однако оставалось его важное географическое положение в дельте Невы перед Петропавловской крепостью и Зимним дворцом с его парадной набережной. Поэтому серьезное значение для столицы приобретало архитектурное оформление Стрелки и набережной Большой Невы. В конце XVIII века эту задачу решали такие выдающиеся зодчие, как Ж.-Б. Валлен-Деламот — автор здания Академии художеств, Д. Кваренги, по проектам которого были построены Академия наук и Новобиржевой гостиный двор, возводилось первое здание Биржи, Ф. И. Волков — автор здания Морского кадетского корпуса.

В начале XIX века А. Н. Воронихин построил Горный институт, а Ж. Ф. Тома де Томон — не менее величественное здание Биржи. В начале 1830-х годов завершилось формирование ансамблей Стрелки и парадных набережных Большой Невы, создавших архитектурный образ Васильевского острова, закрепивший его значение как части общегородского центра. В первые десятилетия ХIХ века возросло каменное строительство на острове. Двух- и даже трехэтажные дома появились не только на набережной Большой Невы и 1-й линии, но и за Малым проспектом. Вместе с тем деревянная застройка все еще была основной на большинстве линий и проспектов, и конечно в Гавани. Она представляла собой одноэтажные, реже двухэтажные дома, с жилыми флигелями, служебными строениями и сараями. В глубину участка тянулись огороды и сады. Как каменные, так и деревянные дома сдавались внаем, но чаще съемщикам предоставляли квартиры или комнаты. Только в 1830-х годах стали появляться первые «доходные» дома, построенные специально для сдачи квартир. Незастроенными оставались огромные территории: Смоленское поле — между Большим проспектом и Смоленским кладбищем, Портовое поле — севернее Галерного селения, и западная часть острова Голодая.

Во второй половине XIX века Стрелка и набережные стали тесны для морского порта в условиях стремительно возраставших объемов торговли и промышленного производства. С 1880-х годов портовые службы стали переезжать на Гутуевский остров (нынешний Кировский район). А на Васильевском вплоть до революции оставались Фондовая биржа, Министерство торговли и промышленности, ряд финансовых учреждений. Те здания, которые освободились, перешли к Академии наук. Остров стал местом жительства большинства крупных ученых, научным и учебным центром столицы.

Образование.

Наряду с ведущими военными и гражданскими учебными заведениями здесь возникли также учебно-воспитательные заведения: широко известные Патриотический и Елизаветинский женские институты, Ларинская и Василеостровская гимназии, ряд частных гимназий. Быстро формировались промышленные зоны. В Чекушах — кожевенное и текстильное производства, Балтийский судостроительный и Кабельный заводы. В промышленный пояс Смоленки и Малого проспекта вошли военный Трубочный завод, электромеханический — Сименса и Гальске, Подковный, ряд чугунолитейных, белил и красок. Промышленным стало и развитие острова Голодая. Здесь возникли канатная, кожевенная, ткацко-красильная и бумажная фабрики. Большой удельный вес составляли производства, работавшие непосредственно на горожан: табачный гигант «Лаферм», фортепианные фабрики Дидерихса и Беккера, обойные, мебельные, паркетные, различной посуды, очков и зонтиков. Едва ли не в каждом доме работали портновские, обувные, белошвейные, шляпные мастерские. На Васильевском острове делали шоколад, конфеты, вина. Множество пекарен обеспечивало собственные булочные и кондитерские. Во многих дворах содержались настоящие молочные фермы. С ними соседствовали мясные, зеленные, колбасные и очень распространенные мелочные лавки. Их дополняла сеть ресторанов, трактиров, чайных.

В пореформенный период, когда начало быстро увеличиваться петербургское население, ускоренно шло строительство на всех распланированных территориях. На очереди были окраины. В 1878 году был утвержден проект прокладки на Голодае, имевшем лишь два переулка, новых Железноводской и других улиц. План урегулирования Петербурга 1880 года предусматривал продление Малого и Среднего проспектов, нескольких линий по Смоленскому полю, расширение и продление улиц в Гавани. Большой фонд городских земель позволил найти место для нескольких училищ и больниц.

Первые улицы и проспекты.

В 1866 году Васильевская часть, разделенная прежде на шесть кварталов, была поделена на три полицейских участка. Шестой квартал (Галерная гавань) еще в 1863 году был переименован в «квартал Суворова», по имени генерал-губернатора А. А. Суворова, по инициативе которого были проведены работы по подсыпке селения. Название Суворовский перешло позднее на третий участок Васильевской части, начинавшейся за 13-й линией. «Строительный бум» 1890–1910-х годов принес с собой шести-семиэтажные доходные дома, значительно изменившие облик проспектов и улиц, особенно за 6-й линией. Высота застройки регламентировалась строительными правилами, ограничивавшими высоту зданий размером ширины проезда. Поэтому при плотной застройке некоторые улицы получали почти единую горизонталь. Особенно это заметно на Среднем проспекте, 12-й и 19-й линиях. В начале XX века в западной части острова Голодая распланировали ряд магистралей и возвели на них первые жилые здания «Нового Петербурга». В то же время к острову Голодаю были присоединены небольшие острова Гуноропуло, Кашеварова и Жадимировского, названные по фамилиям землевладельцев.

Помимо освоения пустынных земель, активно шел процесс уплотнения застройки. На участках исчезали огороды и садики, вместо них строились многоэтажные дворовые флигеля, образовывались узкие дворы. Изменения в строительстве потребовали и модернизации городского хозяйства. Вместо частных водопроводов, а то и дворовых колодцев, был проложен централизованный водопровод и канализация. Создание нормальных санитарных условий для Васильевского острова было жизненно важным, поскольку здесь нередко вспыхивали эпидемии кишечных заболеваний. Жители Гавани брали воду из Шкиперского протока, начинавшегося возле свалки. Даже самая благоустроенная восточная часть острова с 1876 по 1905 год получала по трубам неочищенную воду прямо из Невы.

Начало XX века.

Открытый в 1850 году первый постоянный Благовещенский (с 1855 — Николаевский) мост через Большую Неву позволил в дальнейшем связать остров с центром города линиями рельсового транспорта. В 1870-х годах появился местный парк конно-железных дорог, а в 1907-м на Среднем проспекте открылся трамвайный парк. Отделенный реками от остальных районов и лишь краем задевая транзитные пути с Петроградской стороны в Адмиралтейскую часть, Васильевский остров, тем не менее, был тесно связан с жизнью столицы и всей страны. Тут печаталась газета «Санкт-Петербургские ведомости», издавались «Вестник Европы» и другие журналы, труды Академии наук. Здесь возникли Минералогическое, Химическое, Астрономическое, Историческое и еще целый ряд научных обществ, Товарищество передвижных художественных выставок, Общество архитекторов-художников. Были созданы Музей Старого Петербурга, Пушкинский Дом, Горный музей и т. п. Остров имел свои театры, кинематографы, спортивные клубы. Во второй половине XIX века рост революционных настроений привел к созданию марксистских кружков в Гавани, к студенческим волнениям в университете. 9 января 1905 года самые продолжительные в столице баррикадные бои происходили на 4-й и 5-й линиях, Малом проспекте. В февральских, июльских и октябрьских событиях 1917 года активное участие принимали местные рабочие, студенты, матросы 8-го флотского экипажа, солдаты Финляндского полка. С февраля 1917 года Васильевская часть стала именоваться Василеостровским районом. Сперва им руководила районная дума, а затем районный совет и районный комитет партии.

В советское время реконструкция затронула в первую очередь рабочие окраины. Жилые массивы появились на острове Декабристов, на 18-й и 22-й линиях. Важным градостроительным звеном стал Дворец культуры имени С. М. Кирова, возведенный на бывшем Смоленском поле. Четырехэтажные типовые школы появились у Малого проспекта, в Гавани. Просторные озелененные участки отводились под строительство детских садов. Реконструировали Балтийский завод, где были созданы крупные военные корабли, целые серии подводных лодок, первые советские тепловозы. Одной из важнейших строек первой пятилетки был новый завод имени Н. Г. Козицкого, вобравший в себя бывший «Сименс и Гальске». Все предприятия отличались высочайшей квалификацией рабочих и инженерных кадров. В 1936 году западную половину острова от 13-й линии выделили в самостоятельный Свердловский район, который просуществовал до 1961 года. Во время блокады Васильевский остров подвергался обстрелам, бомбежкам. Многие дома, особенно в Гавани, были разрушены. И все же он считался относительным тылом, куда из южных районов города эвакуировали часть предприятий. Работа в цехах продолжалась до декабря 1941 года, затем возобновилась весной следующего. Балтийский завод ремонтировал корабли, завод имени Н. Г. Козицкого делал полевые радиостанции, завод имени И. Е. Котлякова — корпуса снарядов, завод имени М. И. Калинина – реактивные снаряды для «Катюш», табачная фабрика имени М. С. Урицкого выпускала суррогат махорки. В институтских лабораториях создавали новые материалы для изготовления боеприпасов. Большинство школьных и других общественных зданий отдали под госпитали. Но в некоторых школах занятия почти не прерывались. В 1944 году началось восстановление жилого фонда.

В 1948 году закончилась разработка нового градостроительного плана развития Ленинграда. В отличие от генерального плана 1936 года, намечавшего освоение приморских территорий преимущественно под парки, новый проект предусматривал жилую застройку в сторону моря, ставил Васильевский остров в ряд перспективных районов новостроек. Целые кварталы создавались в Гавани, где было разрушено более ста тысяч квадратных метров жилого фонда. Тогда же, в конце 1940-х и начале 1950-х годов, Большой проспект реконструировался как парадная магистраль: свободные участки застраивались монументальными 5–7-этажными домами по индивидуальным проектам, были сняты трамвайные пути, как и на Университетской набережной. На Опочининой улице и засыпанном Шкиперском протоке разбили сады, на многих линиях устроили бульвары. В начале 1960-х годов Васильевскому острову частично была возвращена роль морского и речного порта: в Гавани соорудили причалы морского пассажирского вокзала, на острове Декабристов оборудовали один из грузовых районов Ленинградского речного порта. От новой пассажирской пристани на набережной Макарова открылось скоростное сообщение с Петродворцом, Кронштадтом, Выборгом.

Генеральный план развития города, утвержденный в 1966 году, предусматривал выход жилых районов города к морю и создание архитектурного ансамбля на северо-западной оконечности Васильевского острова. Детальная планировка этой части была утверждена годом раньше. Ее авторы — архитекторы С. И. Евдокимов, Н. В. Баранов, Н. Н. Баранов, В. А. Каменский, А. И. Наумов, И. И. Фомин, О. Н. Башинский, Н. Н. Башнин, С. С. Борисов, В. П. Рузанов, В. Н. Соколов, В. А. Сохин, инженеры Е. М. Сыркина и Л. М. Зеликман. Путем намыва грунта был значительно поднят уровень подвергавшихся затоплению территорий, засыпан проток между островом Декабристов и островом Вольным. Осуществилась и относящаяся к петровским временам идея большого канала на Васильевском острове, но не по Большому проспекту, а в виде спрямленного русла реки Смоленки с Новосмоленской набережной, застроенной крупными зданиями. Новый берег на сотни метров выдвинулся в залив, что дало почти 350 гектаров для застройки. Там возвели новые кварталы, продлили на остров Декабристов Наличную улицу, проложили улицу Кораблестроителей, Морскую набережную и другие.

Выставочный комплекс, Морской вокзал, мощный объем гостиницы «Прибалтийская», кварталы высотных домов, словно вырастающие из воды, — таково центральное звено морского фасада Санкт-Петербурга. Эта панорама дополнила исторический архитектурный образ Васильевского острова. Власть в районе осуществляли партийные и советские органы. В августе 1991 году на смену партийного руководства Василеостровским районом пришла районная администрация. Параллельно, до 1993 года работал и районный совет народных депутатов.

В июле 1997 году администрация стала именоваться территориального управления Василеостровского административного района. В том же 1997 году район был разделен на пять муниципальных округов: № 7, №8, № 9, №10, № 11.

А

- Адмиральский проезд

- Академический переулок (Санкт-Петербург)

Б

- Улица Беринга (Санкт-Петербург)

- Биржевая линия

- Биржевой переулок (Санкт-Петербург)

- Биржевой проезд

- Большой проспект Васильевского острова

- Боцманская улица (Санкт-Петербург)

- Бугский переулок (Санкт-Петербург)

В

- Вёсельная улица

- Волжский переулок (Санкт-Петербург)

- Волховский переулок (Санкт-Петербург)

Г

- Гаванская улица (Санкт-Петербург)

- Галерный проезд

Д

- Двинский переулок (Санкт-Петербург)

- Детская улица (Санкт-Петербург)

- Днепровский переулок (Санкт-Петербург)

- Донская улица (Санкт-Петербург)

Ж

- Железноводская улица (Санкт-Петербург)

И

- Иностранный переулок (Санкт-Петербург)

К

- Кадетский переулок

- Камская улица (Санкт-Петербург)

- Канареечная улица

- Капитанская улица (Санкт-Петербург)

- Карташихина улица

- Переулок Каховского (Санкт-Петербург)

- Проспект КИМа

|

К (продолжение)

- Клубный переулок (Санкт-Петербург)

- Кожевенная линия

- Улица Кораблестроителей (Санкт-Петербург)

- Косая линия

- Кубанский переулок (Санкт-Петербург)

Л

- Набережная Лейтенанта Шмидта

- Кадетская и 1-я линии Васильевского острова

- 10—11-я линии Васильевского острова

- 12—13-я линии Васильевского острова

- 16–17-я линии Васильевского острова

- 18—19-я линии Васильевского острова

- 2—3-я линии Васильевского острова

- 20—21-я линии Васильевского острова

- 22–23-я линии Васильевского острова

- 24—25-я линии Васильевского острова

- 26—27-я линии Васильевского острова

- 28—29-я линии Васильевского острова

- 4—5-я линии Васильевского острова

- 6—7-я линии Васильевского острова

- 8–9-я линии Васильевского острова

- 14—15-я линии Васильевского острова

М

- Магдалинский переулок

- Набережная Макарова

- Малый проспект Васильевского острова

- Менделеевская линия

- Мичманская улица (Санкт-Петербург)

- Морская набережная (Санкт-Петербург)

|

М (продолжение)

Н

- Набережная реки Смоленки

- Наличная улица (Санкт-Петербург)

- Улица Нахимова (Санкт-Петербург)

- Неманский переулок (Санкт-Петербург)

- Новосмоленская набережная

О

- Улица Одоевского (Санкт-Петербург)

- Опочинина улица

- Остоумова улица

П

- Парусная улица (Санкт-Петербург)

- Переулок Декабристов (Санкт-Петербург)

- Площадь Балтфлота

- Прибалтийская площадь

Р

- Улица Репина (Санкт-Петербург)

С

- Среднегаванский проспект

- Средний проспект (Санкт-Петербург)

Т

- Таможенный переулок

- Тифлисская улица

- Тифлисский переулок

- Тучков переулок

У

- Университетская набережная

- Уральская улица (Санкт-Петербург)

Ф

- Филологический переулок

- Финляндский переулок (Санкт-Петербург)

- Флагманская улица (Санкт-Петербург)

Ш

- Улица Шевченко (Санкт-Петербург)

- Шкиперский проток

|

| Линии Васильевского острова |

|

Менделеевская линия | Биржевая линия

Кадетская и 1-я | 2-я и 3-я | 4-я и 5-я | 6-я и 7-я | 8-я и 9-я | 10-я и 11-я | 12-я и 13-я | 14-я и 15-я | 16-я и 17-я | 18-я и 19-я | 20-я и 21-я | 22-я и 23-я | 24-я и 25-я | 26-я и 27-я | 28-я и 29-я

Кожевенная линия | Косая линия

|

| Улицы Санкт-Петербурга: Василеостровский район, муниципальный округ № 7 |

| Основные магистрали: |

Большой проспект • набережная Лейтенанта Шмидта • набережная Макарова • Средний проспект • Университетская набережная

|

| Номерные линии: |

1-я / 2-я / 3-я / 4-я / 5-я / 6-я / 7-я / 8-я / 9-я / 10-я / 11-я / 12-я / 13-я / 14-я / 15-я / 16-я / 17-я / 18-я / 19-я / 20-я / 21-я / 22-я / 23-я / 24-я / 25-я / 26-я / 27-я

|

Улицы от Стрелки

до Кадетской линии: |

Биржевая линия • Биржевой переулок • Биржевой проезд • Волховский переулок • Двинский переулок • Кадетская линия • Кубанский переулок • Менделеевская линия • Таможенный переулок • Тифлисская улица • Тифлисский переулок • Тучков переулок • Филологический переулок

|

| Прочие улицы: |

Академический переулок • Бугский переулок • Волжский переулок • Детская • Днепровский переулок • Иностранный переулок • Кадетский переулок • Кожевенная линия • Косая линия • Масляный канал • Репина • Финляндский переулок

|

| Площади: |

Академика Сахарова • Биржевая • Румянцевская • Трезини

|

| Улицы Санкт-Петербурга: Василеостровский район, Васильевский |

| Основные магистрали: |

набережная Макарова • Малый проспект • Наличная улица • набережная реки Смоленки • Средний проспект

|

| Линии: |

Кадетская / 1-я / 2-я / 3-я / 4-я / 5-я / 6-я / 7-я / 8-я / 9-я / 10-я / 11-я / 12-я / 13-я / 14-я / 15-я / 16-я / 17-я / 18-я / 19-я / 24-я

|

| Прочие улицы: |

Беринга • Донская • Камская • Магдалинский переулок • Неманский переулок • Тучков переулок

|

МО Василеостровского района: № 7 | Васильевский | Гавань | округ Морской | Остров Декабристов

|

| Улицы Санкт-Петербурга: Василеостровский район, Гавань |

| Основные магистрали: |

Большой проспект • Улица Кораблестроителей • Малый проспект • Наличная улица • Улица Нахимова • Средний проспект

|

| Линии: |

25-я / 26-я / 27-я / 28-я / 29-я • Кожевенная • Косая

|

| Прочие улицы: |

Беринга • Вёсельная • Гаванская • Галерный проезд • Детская • Канареечная • Карташихина • Клубный переулок • Опочинина • Остоумова • Парусная • Среднегаванский проспект • Шевченко • Шкиперская (пр.) • Шкиперский проток

|

| Площади: |

|

Эвакуатор на Васильевском острове

988-22-54

Цены на Эвакуацию

Даже оказавшись в непростой дорожной ситуации, автовладельцы имеют право знать, за что придется платить или как формируется стоимость услуг эвакуатора. В одних компаниях цена за вызов и работу спецтехники является фиксированной, в других она складывается из нескольких параметров. За что платит клиент?

1. За марку и тип автомобиля. Дешевле всего обходится эвакуация легкового отечественного транспортного средства. Услуги по погрузке и перевозке грузовика или автобуса будут стоить значительно дороже. Цена на эвакуацию может еще больше увеличиться, если помощь спецтехники требуется дорогому эксклюзивному автомобилю или спорткару.

2. За тип эвакуатора. Этот параметр, в свою очередь, зависит от технического состояния транспортного средства. За услуги эвакуатора, оснащенного платформой, платят меньше, чем за сложные работы, выполненные с помощью крана-манипулятора.

3. За удаленность своего неисправного автомобиля от ближайшей мобильной базы спецтехники. Сюда входят расходы на амортизацию самого эвакуатора и оплата за горюче-смазочные материалы.

4. За сложность предстоящих работ и нестандартные решения проблем эвакуации.

| Услуга |

Стоимость |

Эвакуация по Санкт-Петербургу в пределах КАД

(стоимость указана за 1 час работы эвакуатора) |

1-ый час |

Каждые

20 минут |

Эвакуация отечественных автомобилей малого класса:

ВАЗ Жигули (2101..2107), ВАЗ Самара (2108, 2109, 2113, 2114, 2115), ЗАЗ |

1500 руб. |

500уб |

Эвакуация автомобилей класса A (компактный класс):

Chevrolet Spark, Citroen C1, Daewoo Matiz, Peugeot 107, Smart Fortwo, Ока и т.д. |

От1500 руб. |

500руб |

Эвакуация автомобилей класса B (малый класс):

Chevrolet Lanos, Ford Fiesta, Hyundai Accent, Hyundai Getz, Nissan Micra, Opel Corsa, Renault Logan, Toyota Yaris, Лада Калина и т.д. |

От1500 руб. |

500 руб. |

Эвакуация автомобилей класса С (гольф-класс):

Daewoo Nexia, Ford Focus, Mazda 3, Mitsubishi Lancer, Nissan Almera, Opel Astra, Toyota Corolla, Volkswagen Golf, Volvo S40, Лада Приора и т.д. |

От1500 руб. |

500 руб. |

Эвакуация автомобилей класса D (средний класс):

Audi A4, Audi TT, BMW 3-series, Ford Mondeo, Honda Accord, Lexus IS, Mazda 6, Mercedes-Benz C, Toyota Avensis, Volkswagen Passat, Volvo S60 и т.д. |

От1500 руб. |

500 руб. |

Эвакуация автомобилей класса E (бизнес-класс):

Audi A6, BMW 5-series, Hyundai Sonata, Lexus GS, Mercedes-Benz E, Nissan Teana, Toyota Camry, Volvo S80, ГАЗ 3110 и т.д. |

От1500 руб. |

500 руб. |

Эвакуация автомобилей класса F (представительский класс):

Audi A8, BMW 7-series, Lexus LS, Maybach, Mercedes-Benz S, Rolls-Royce и т.д. |

От1800 руб. |

600 руб. |

Эвакуация автомобилей класса купе:

Alfa Romeo Brera, Mazda RX-8, Nissan Skyline, Toyota Celica и т.д. |

От1600 руб. |

550 руб. |

Эвакуация спортивных автомобилей и автомобилей с обвесом:

Audi R8, BMW 6-series, Nissan GT-R, Porsche 911, Porsche Boxster и т.д. |

От1800 руб. |

600 руб. |

Эвакуация минивэнов (до 8 посадочных мест):

Ford S-Max, Mazda 5, Opel Zafira, Renault Espace и т.д. |

От1600 руб. |

550 руб. |

Эвакуация кроссоверов:

Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV-4 и т.д. |

От1700 руб. |

600 руб. |

Эвакуация внедорожников:

Audi Q7, BMW X5, Lexus LX, Lexus RX, Mercedes-Benz G, Mercedes-Benz ML, Mitsubishi Pajero, Porsche Cayenne, Range Rover, Toyota Land Cruiser и т.д. |

От1800 руб. |

600 руб. |

Эвакуация лёгких грузовиков:

Hyundai Porter, Ford Transit, ГАЗ Газель и т.д. |

2000 руб. |

700руб. |

| Дополнительные услуги |

|

Эвакуация автомобиля за пределы КАД

(оплата осуществляется за пробег в одну сторону) |

40 руб./км |

| Эвакуация в ночное время (с 23 до 6) |

+500 руб. |

| Час ожидания (по вине заказчика) |

600 руб. |

| Эвакуация автомобиля с одним заблокированным или спущенным колесом |

+300 руб. |

Эвакуация автомобилей массой до 2 тонн с помощью крана-манипулятора (за 1 час работы)

(рекомендуется для автомобилей с 2 и более заблокированными или спущенными колёсами) |

3000 руб. |

Эвакуация автомобилей массой более 2 тонн с помощью крана-минипулятора (за 1 час работы)

(рекомендуется для автомобилей с 2 и более заблокированными или спущенными колёсами) |

от 3000 руб. |

| Ложный вызов |

1000 руб. |

|

Грузовые

автомобили

|

Подача

эвакуатора

|

Первый

час работы

|

Следующие

20 минут

|

| 6 категория ** |

3500 -в границах СПб

4000 -за границами СПб

|

3500

|

1170

|

| 7 категория ** |

3500-в границах СПб

4000-за границами СПб

|

4000

|

1330

|

| 8 категория ** |

3500 -в границах СПб

4000 -за границами СПб

|

4500

|

1500

|

| 9 категория ** |

3500 -в границах СПб

4000 -за границами СПб

|

5000

|

1670

|

ЭВАКУАТОР

Эвакутор СПБ

Эвакутор дешево

Вызов эвакуатора

Эвакуатор дешево Санкт-Петербург

Эвакуатор дешево Петербург

Вызов эвакуатора Санкт-Пеербург

Вызов эвакуатора дешево

Вызов эвакуатора не дорого

Вызов эвакуатора Петербрг

Вызов эвакуатора Спб

Эвакуатор дешево Спб

Эвакуация автомобилей

Эвакуация автомобилей Спб

Эвакуация автомобиля

Эвакуация автомобиля Спб

Дешевый эвакуатор

Дешевый эвакуатор Спб

Эвакуатор в Кировском районе

Эвакуатор Красногвардейском районе

Эвакуатор в Адмиралтейском районе

Эвакуатор в Выборгском районе

Эвакуатор в Калининском районе

Эвакуатор в Красносельском районе

Эвакуатор в Ломоносовском районе

Эвакуатор в Московском районе

Эвакуатор в Невском районе

Эвакуатор в Петроградском районе

Эвакуатор в Приморском районе

Эвакуатор в Фрунзенском районе

Эвакуатор в Центральном районе

Эвакуатор на Васильевском острове

Эвакуатор в Петергофе

Эвакуатор в Шушарах

Эвакуатор в Колпино